WORKS実績紹介

マルチコプターによる撮影

―上空からの撮影によりできる、いろいろなこと。

- 災害現場等の調査

- 遺跡/文化財等の調査

- 農地・ため池・用水路等の調査

- 橋梁・法面・河川・港湾等の調査

- 学校、老人施設等施設施等の調査

撮影場所>山都町・五老ヶ滝

石橋調査・計画・設計

古賀原眼鏡橋

古賀原眼鏡橋は菊陽町役場北東部を流れる上井手に天保9年(1838年)に架設され、同町指定文化財の単一アーチ橋です。本業務では、古閑原眼鏡橋の詳細調査及び左右岸側上下流の護岸の修復詳細設計、修復工事の監理業務に係りました。業務監理するうえで、別途発注された熊本県の護岸工事と輻輳することから、同県や同工事請負人等との工事工程調整や井手管理者の大菊土地改良区との水止め等の合同協議を踏まえた円滑な業務遂行を行なう必要がありました。また、同眼鏡橋本体及び既設石積が土丹上に築造されており、工事監理においては復元石積の安定性や石橋本体への影響を与えない工事及び施工監理が求められました。

須ノ前眼鏡橋

本業務は、1999年に宇城地方を襲った台風18号による高潮・高波災害に伴い撤去を余儀なくされた松合の歴史を示す遺産の一つ、須ノ前眼鏡橋(1867年架設)をモニュメントとして復元し、石橋を活かした小公園整備を行い観光客の休憩所や住民のコミュニテイの場としての活用を目指した調査設計を実施したものです。同橋の復元にあたっては、石橋本体構造の安定・安全性についても類似事例の調査を踏まえて工夫検討をしました。

重要文化的景観

通潤橋

通潤橋周辺は、「通潤用水と白糸台地の棚田景観」として国の重要文化的景観に選定され、その周回コースとして自然遊歩道が整備されています。自然遊歩道を散策すると、国指定重要文化財の「通潤橋」や五老ヶ滝と周辺に広がる棚田景観を一望できます。多くの人が気軽で安全に自然を親しめるよう整備された自然遊歩道は、歩くことによって健康の増進に資し、自然の美しさに接して豊かな情操を育てることなどの目的で整備されました。特にこの周辺においては、重要文化的景観としてふさわしい暮らしや歴史文化といった生業や視点場を保存管理していくことが重要とされます。

河川砂防/環境

河川・砂防

業務対象地は、一級河川白川上流域の水田や畑等が広がる農業基盤主体の地域です。付近には、日本名水百選の一つ白川水源と白川源流水源があり、古くから湧水と人との暮らしが結びついた地域です。一方、近年の集中豪雨等に起因して既設護岸全面の根固ブロックにビニールや竹林等が詰り、地域住民等より環境悪化や河床部の深掘れへの不安を払拭する安全で安心な川づくりが求められました。これらの河川環境の保全・向上及び安全を確保するため、数種の工法を比較検討した中から河床の洗掘を防止し、かつ、湧水処理にも配慮した湧水処理工により両者を満たす工法(工法説明図参照)を採用しました。工法の最終決定を行うにあたって、施工事例調査等を踏まえ地元説明会に参画し,伝統工法の石造り構造形式が住民に受入られ合意形成に至りました。また、平成24年7月12日に発生した未曾有の九州北部豪雨災害においても本工法は損傷もなく、現在に至っています。完成後には熊本県の県民テレビに紹介されました。

砂防施設点検

熊本地震・緊急点検・急傾斜地危険箇所調査

本業務は、平成28年熊本地震により地盤が緩み、今後の余震や降雨等による二次的土砂災害発生の危険性が高まっていることから、土砂災害の危険な箇所を早急に点検し、災害や異常の有無等を確認することを目的とした。本業務の緊急点検は震度5強以上を観測した範囲を対象とし、対象箇所は急傾斜地の崩壊に関する点検が96箇所、土石流に関する緊急点検が20箇所の計116箇所。目視による現地踏査で急傾斜地の斜面崩壊や亀裂発生及び土石流危険渓流の天然ダムの有無、渓岸崩壊等の変状について確認し地域住民にヒアリングを行い、変状箇所の危険度を評価した。また本業務の緊急点検は二次災害等の被害拡大を防ぐため短期間で行った。

砂防調査(空撮調査)

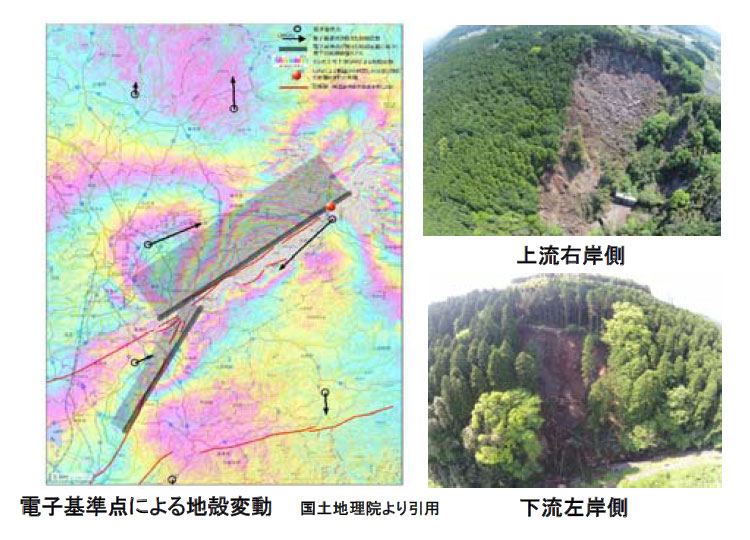

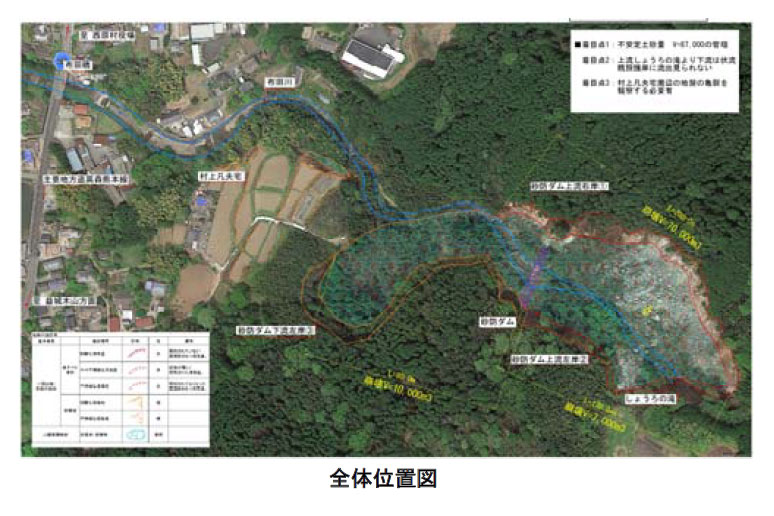

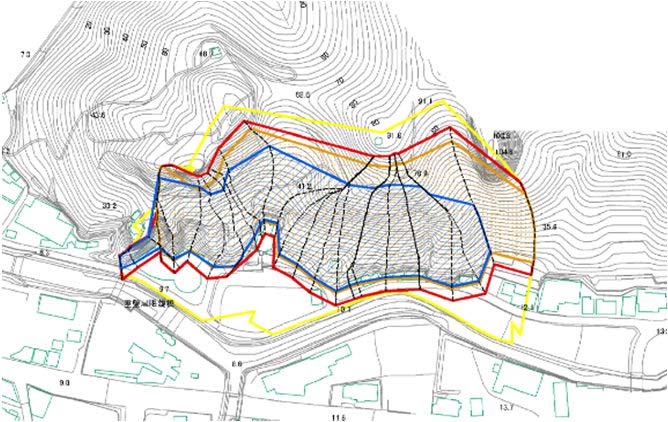

熊本地震・地すべり・土石流対策調査・防災

平成28年4月14日(前震)同年月16日(本震)熊本県下に未曾有の大地震が発生。本業務は、新たな土砂災害を予見・防止するため崩壊や地割れの状況を写真及びビデオで撮影し、対策を検討するためにドローンにより短期間で詳細な調査を実施することを目的とした。対象箇所は、熊本県東部の西原村役場南東約300mの丘陵地に位置し、砂防河川布田川上流域の砂防ダム周辺で、下流には保全対象地の民家が密集し、降雨時による土砂災害の起因となることが予想された。空撮の結果、砂防ダム周辺の左右岸の斜面が右岸側で約200m、左岸側で約150m、幅約80m河道閉寒状況把握し、推定崩壊土砂量約9万m3を試算した。

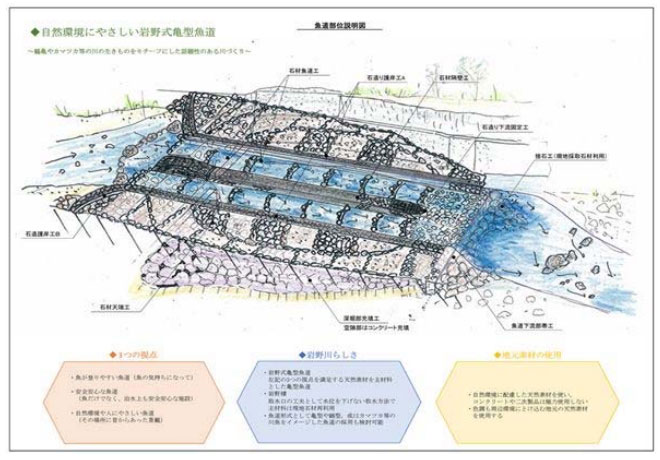

岩野川魚道設計

伝統工法の提案(石張工法,石積工法,湧水確保対策)

熊本県北部を流れる菊池川水系岩野川(県管理1級河川)及びその8支川(総延長25.5km)を対象として河床の経年変化により落差が生じ、魚介類の遡上を阻害している箇所の把握及び遡上可能な形態へ改善するための検討及び魚道設計に係る物であった。本業務では、岩野川の魚道整備計画の素案を整理し、「自然環境にやさしい岩野式亀型魚道」をコンセプトに石材を主材料に階段形式の魚道を計画した。ここで、亀 型のデザインを採り入れることで、魚類等の遡上効果を高めるほか、環境・景観性にも配慮した。また、現地採取石材を主材料として使用することでコスト縮減に努め一連の落差解消を目的とした魚道設計を完工した。

1)上流域

・アユ、ヤマメ等が生息

・上流域は砂防河川指定

・瀬、淵あり

・遡上障害施設有り

2)中流域

・アユ等が生息

・大~中の石材が点在

・瀬、渕あり(上流域より少ない)

・遡上障害施設有り

3)下流域

・アユ、ドンコ、オイカワ等が生息

・中~小の石材が点在

・河川の変化に乏しい

・遡上障害施設有り

・河川に濁りが見られる(採石場有)

道路/橋梁/法面

橋梁点検(長大橋の点検)

橋梁の点検(高速道の詳細点検と調査)

夜間高速道の橋梁点検調査

JR及び熊本電鉄の跨線橋の夜間点検調査

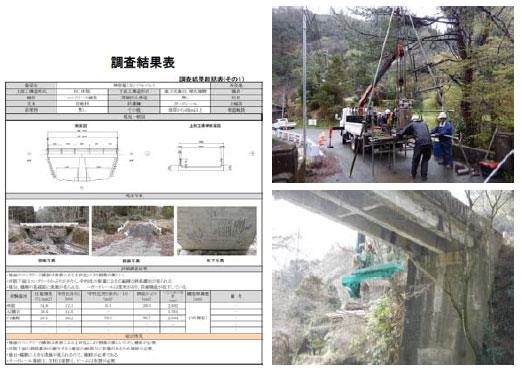

調査補修設計

◆維持管理・補修設計

熊本県東部、標高930mの祖母山裾野の荒廃河川に架かる神原橋の調査補修設計を行いました。

神原橋は地元林業業者や祖母山登山者が利用する橋で、橋長10m、小判型橋脚を持つ2径間の橋梁ですが、河道が橋梁部で狭くなっていることもあり、河積阻害率が基準よりも大きい状態でした。

そのため河川氾濫時は転石が混じった高速流が橋脚や河床を侵食し、洗掘や河床低下が起きていました。洗掘箇所をコンクリートで埋める通常の補修では,再び同様の損傷が受けることが予想されたため、コンクリートの帯工を上流・下流に1基ずつ設置、河床部をコンクリートで保護(床固工)することで、恒久的な対策を行いました。

災害

土砂災害区域設定

◆土砂災害防止・ソフト対策・危険周知

本業務は、基礎調査対象である急傾斜地崩壊の災害から国民の生命及び財産を保護するために、危険箇所の周知・避難体制の確立・住宅等の新規立地の抑制・既存住宅の移転促進等のソフト対策を確立する基礎資料の作成が主たる目的でした。

対象箇所は、土砂災害防止法を基に机上調査及び現地調査により、土砂災害の発生の恐れがある土地利用状況等の調査を行い、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を設定するとともに、その公示に必要な公示図書及び区域調書を取りまとめたものです。今後は、本件のようなハード対策と併せて、いざ震災等が起こった時、いかにインフラへの影響を抑え、かつ避難体制の確立及び避難経路の整備とライフラインを確保するソフト対策が重要であり、落石及び土石流等の土砂災害を踏まえたインフラ整備の事業対応の継続が望まれます。

災害防除測量設計

落石防止対策・災害防除・転石浮石調査

本業務は、国道沿い斜面の災害防除及び道路利者の安全確保を主目的とした落石防止対策施設を施すものです。具体的には、現地にて転石・浮石調査を実施し、対象石の安定度評価を行い、既設落石防止網及び吹付工の健全度調査結果を設計に反映しました。また、基本条件を整理し落石対策施設の予防工と防護工の選定を行い、施工手順および仮設防護柵等を計画し取り纏めたものです。尚、現地調査範囲については、浮石・転石による落石発生源の対策が必要なため、調査範囲の提案を行い、特に国道への落石及び土石流等の危険性が懸念される起点側小渓流部(土石流危険箇所)においては、危険回避する簡易な土砂落石防止対策施設を今後の課題としています。

河川災害測量設計

-

現況写真

-

計画イメージ図

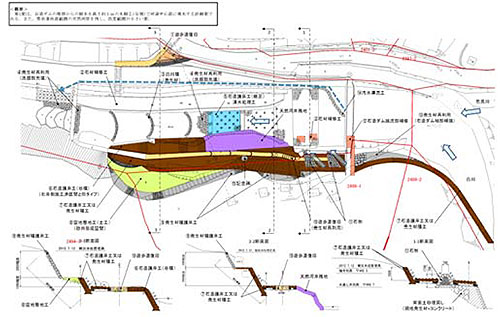

伝統工法・湧水確保・安全安心確保

本業務は、平成24年3月熊本県が白川源流湧水地に整備完工した石造護岸工と左右岸の天然河岸が同年7月の九州北部豪雨及び平成25年7月の集中豪雨により、主に左岸側河岸、遊歩道の一部流出、既設砂防ダム袖部背面盛土の流出や既設石積護岸工の石材損傷等が被災を受け、地元住民等から早期復旧の要望が寄せられていました。従って、本業務は、被災を受けた洪水痕跡及び被災状況について住民等の意見を反映しながら対象地域の安全・安心と景観に配慮した河川整備事業に係る測量設計及び用地測量を実施することが主たる目的でした。